第14回展示紹介人物

・プロフィール

【人物の氏名】

河西 豊太郎

かさい とよたろう

Kasai Toyotaro

【生没年】

明治7年(1874)生まれ 昭和34年(1959)死去

【出身地】

山梨県巨摩郡十日市場村(南アルプス市)〈峡中地域〉

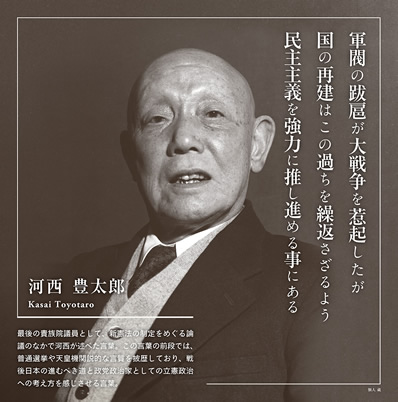

【パネルの言葉を残した背景】

最後の貴族院議員として、新憲法の制定をめぐる論議のなかで河西が述べた言葉。この言葉の前段では、普通選挙や天皇機関説的な言質を披歴しており、戦後日本の進むべき道と政党政治家としての立憲政治への考え方を感じさせる言葉。

【人物の解説】

「甲州財閥」と呼ばれる山梨出身の投資家・実業家のひとりで、大正から昭和にかけての山梨県政財界を代表する人物。憲政会(民政党)山梨支部の重鎮として、根津嘉一郎の選挙参謀として活躍したのち、自らも衆議院議員となり、同党の要職をも占める。当選回数3回。政友会の田辺七六とは「犬猿の同居」とも呼ばれた政治上のライバルだが、実業界では手を携え、田辺が逝去した際には、頌徳碑の建設委員長を務めた。実業方面も、鉄道・電力を中心に数多くの企業の設立や経営に携わり、東京電燈や富士身延鉄道、山梨交通といった、山梨県にゆかり深い企業の要職も務めている。そのほか、根津美術館の理事長・館長を務め、自身書画を嗜むなど、芸術・文化への造詣が深かった。河西は詩文に「嘯月」、絵画に「三江」の雅号を用い、没後15年となる昭和49年(1974)に、長男俊夫が生家敷地内に嘯月美術館を設立している。

・年表

| 年代 | 出来事 |

|---|---|

| 明治7年 (1874) |

山梨県巨摩郡十日市場村(南アルプス市)の豪農「山久」の次男として生まれる |

| 地元の三恵学校、加賀美嘉兵衛(平八郎)の成器舎(南八代村、笛吹市)で学ぶ | |

| 明治18年 (1885) |

父・兵一郎死去に伴い家督を相続 |

| 明治24年 (1891) |

北海道に渡り、北村雄治とともに開拓を計画するも母の説得により帰郷 |

| 明治32年 (1899) |

この頃、憲政本党山梨県支部発足し、役員に名を連ねる |

| 明治37年 (1904) |

村会議員となる |

| 明治41年 (1908) |

根津嘉一郎の衆院議員選挙の参謀を務める |

| 明治42年 (1909) |

山梨同志会を結成(会長 根津嘉一郎)し、幹部的立場となる |

| 大正6年 (1917) |

衆議院議員に当選、憲政会の院内幹事となる |

| 大正9年 (1920) |

忍野電力を設立(実業界へと進出はじめる) |

| 大正10年 (1921) |

桂川電気興業を設立 |

| 大正12年 (1923) |

根津の国民新聞社買収に伴い、同社副社長に就任 |

| 大正13年 (1924) |

郷里の中巨摩郡三恵村の村長となる(昭和3年まで) |

| 大正15年 (1926) |

東北電力(現在の同名企業とは別法人)代表取締役に就任 |

| 昭和2年 (1927) |

東京電燈取締役に就任 |

| 昭和3年 (1928) |

普通選挙法下の初の衆院選にて最高点で当選、民政党の院内総務に就任 |

| 昭和8年 (1933) |

富士身延鉄道社長、東京電燈常務取締役に就任 |

| 昭和11年 (1936) |

東京電燈副社長に就任 |

| 昭和13年 (1938) |

東京地下鉄道取締役に就任 |

| 昭和15年 (1940) |

根津育英会常任理事に就任 |

| 昭和17年 (1942) |

貴族院議員に選任(貴族院廃止まで在任) |

| 昭和19年 (1944) |

県立医学専門学校の設立に際して巨額の寄付 |

| 昭和20年 (1945) |

根津美術館理事長となる(翌年館長となる) |

| 昭和27年 (1952) |

「政敵」田辺七六の死去に際して、頌徳碑建設委員長を務める |

| 昭和34年 (1959) |

逝去 |

| 昭和36年 (1961) |

中巨摩郡若草町十日市場の河西邸内に頌徳碑完成 |

| 昭和49年 (1974) |

豊太郎・俊夫父子のコレクションを展示する嘯月美術館開館 |

・エピソード

【「至誠力行」―政治と実業、文化・芸術に尽くす―】

「至誠力行」とは河西豊太郎の座右の銘で、「すべてに誠実にあたり、そのための努力をしていくこと」を意味する言葉である。

河西の政治・実業上の事績を語るうえで欠かせない人物として、根津嘉一郎と田辺七六が挙げられる。根津は東武鉄道の経営で知られる実業家で、若尾逸平亡き後(若尾は1913年に逝去)の甲州財閥の中心となった人物である。根津は明治41年(1908)に衆議院議員選挙へ初めて出馬し、すでに山梨県の非政友会系の政治組織のなかで、河西はその手腕や力量を評価される存在となっていたが、この根津の政界進出を全力で支援している。河西は根津の衆議院議員引退後、自らも衆議院議員となって通算3回当選し、憲政会(民政党)の幹部として活躍し、そのあいだ、根津の貴族院多額納税者議員の選出のために尽力している。なお、河西と根津は14歳の差があり、これら以外にも様々な局面で協力関係にあるが、そこに見られる二人の関係は、主従や親分・子分というより「盟友」としての空気を感じさせる。それだけ根津にとって河西は頼れる存在であり、根津の死後に河西は根津美術館の開館に関わり、その理事長・館長職を務めるなど、根津の死後もその関係は続いた。

河西の政党政治家の姿勢を示すものとしては、河西が記した「普選に直面して」という資料が残されている。これは、普通選挙法下の健全な選挙・政治活動の手引きともいうべきもので、上の顔写真横の【先人のことば】とあわせて、河西の民本政治(民主主義)に対する考え方を知るうえで興味深い。

その河西と政治的立場を異にした、言わばライバル関係にあったのが政友会の田辺七六である。田辺は政友会の「カミソリ将軍」として知られる辣腕政治家であり、山梨県における憲政会の最高幹部である河西とは当然激しい競争を繰り広げたが、実業面での河西と田辺は、東北電力(現在の同名企業とは別法人)などの事業において共同で経営にあたる関係であり、政治と実業では立場を分けて付き合っていた。実際、二人の関係は敬愛の情で結ばれ、小仏峠を境として、山梨県では党派の対立する立場に立ち、東京では固く手を握り合って事業に取り組んだ。また、田辺が逝去した際には、河西は田辺を称える頌徳碑の建設委員長となって、その建設に尽力するとともに、伝記『田辺七六』の巻頭では田辺との付き合いを「三十年来の親友」とし、その別れを惜しんだ。

河西の政治と実業に尽くした生涯は、「人を幸福にするには、政治の力にまたねばならない」とする意識と、個人的執着心のないプラグマティックな態度で築き上げられており、河西の頌徳碑建設にあたって、山梨県最初の国務大臣となった広瀬久忠は『河西豊太郎翁頌徳碑建設記念誌』に「そこに捧げられた情熱は火よりも赤く、そこに捧げた意志は、岩よりも固いものであつた。まさに至誠力行の人といえよう。」と述べている。

「至誠力行」と刻まれている完成直後の河西豊太郎頌徳碑(『頌徳碑建設記念誌』より

上に戻る