平成から新たな元号・令和となった2019年。横浜が安政6年(1859)に開港してから160周年を迎えます。時代の大きな転換点となったこの時、いち早く横浜に進出して、生糸をはじめとした甲州の産物を外国商人に売り込んだのが、甲州屋・篠原忠右衛門です。忠右衛門は、息子の正次郎・直太郎らとともに甲斐と横浜をむすび、多くの物資や情報をやりとりし、大きな利益を得ました。横浜を舞台とした忠右衛門ら甲州商人たちの活躍は、数々の浮き沈みのドラマとして伝えられています。大きな転換期のなかで繰り広げられた、忠右衛門たちの試行錯誤と奮闘努力をご覧ください。

終了しました。多くのお客様にご観覧いただき、本当にありがとうございました。 |

|

|

■期間

令和元年12月21日(土曜)〜令和2年2月24日(月曜)

(休館日 毎週火曜日(ただし2月11日(火曜・祝日)は開館)、

12月24日(火曜)〜1月1日(水曜)、2月12日(水曜))

■時間

午前9時〜午後5時(入館は午後4時30分まで)

■主催

山梨県立博物館

■協力

笛吹市教育委員会

■観覧料

常設展観覧料でご観覧になれます。

| |

通常料金 |

団体割引料金(20名以上)、

宿泊者割引 |

一般 |

520円 |

420円 |

大学生 |

220円 |

170円 |

※次の方は観覧料が免除となります。

・65歳以上の方

・小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の児童・生徒

・障害者基本法第2条に規定する障害者の方、及びその介護をされる方

※宿泊者割引は、県内のホテルや旅館等に当日か前日に宿泊される方を対象とした

割引料金です。

※無料、 割引料金の対象となる方はそれぞれ証明できるものをご提示ください。

※定期観覧券(年間パスポート)もどうぞご利用ください。

|

|

| |

| ■展示構成と主な展示資料 |

| 展示資料リスト(PDFファイル) |

序章 横浜開港に立ちあがる「知命」の男

いまから160年前、ちょんまげ姿と日本髪の人々が闊歩していたこの国に、外国との交流の窓が開かれました。そのうちのひとつが横浜です。甲州から三十里(約120km)あまりの地に、西洋からの風が吹き込んだのです。

この変化に立ち上がったのが、当時としては老齢に差し掛かっていた篠原忠右衛門50歳、八代郡東油川村(現在の笛吹市石和町)の男でありました。この機を捉えた忠右衛門は、いち早く横浜に拠点・甲州屋を開業し、地元の特産物を手に、時代の変化をチャンスに変える闘いを開始しました。

かくして、「天命を知る」とされる歳を迎えた甲州屋忠右衛門の新たな冒険が始まるのでした。

|

| |

第1章 冒険のはじまり―甲州屋の誕生

安政6年(1859)6月2日、前年に締結された安政の五カ国条約に基づいて、横浜が欧米諸国に開かれました。もともと、東海道筋の神奈川宿が開かれることが定められていましたが、街道筋であることから避けられ、港湾としても適した近隣の武蔵国久良岐郡横浜村に開港場が設置されることになりました。

篠原忠右衛門が江戸に出向き、外国奉行に宛てて横浜(文面の時点では神奈川)への出店のため、当地の地所の拝借を願い出たのは、安政6年3月はじめのことです。忠右衛門の動きも早かったように見えますが、忠右衛門が拝借の許可を得たころには「最早地割銘々御割渡請、明地(空き地)ニ相成居候処ハ悪敷地所ニて」(資料9「神奈川出張起立記」)という状況だったようで、本町二丁目の越後屋三井八郎右衛門の店舗の斜め向かいという甲州屋の立地を確保するに至るまでは、5度も当局に願い出るなど、相当の苦労があったようです。 |

1

神奈川横浜新開港図

万延元年(1860)

歌川貞秀筆

当館蔵 |

|

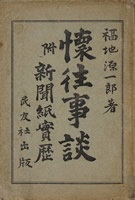

2

懐往事談

明治28年(1895)

(※初版は明治27年)

福地源一郎著

個人蔵 |

|

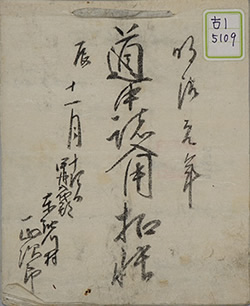

10

甲州屋の印鑑

当館蔵(甲州文庫) |

|

11

甲州産物書上帳

安政6年(1859)

当館蔵(篠原家文書) |

|

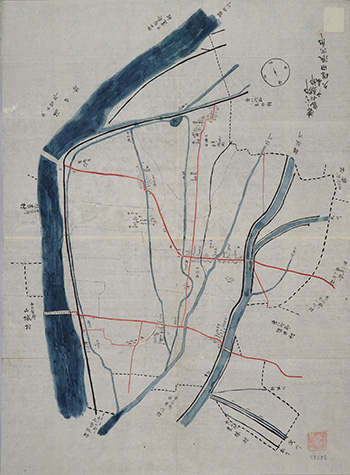

16

東八代郡富士見村略図

明治14年(1881)

当館蔵(頼生文庫) |

|

|

| |

第2章 忠右衛門がみた幕末・維新期のヨコハマ

開港翌年版行の「神名川横浜新開港図」(資料1)に描かれているように、横浜は海外との貿易や新たな文化交流の場として多くの人や物を集め、またたく間に急速な発展を遂げます。海外からもたらされた商品や知識は、横浜で数多くの「日本初」を生むこととなり、日本の近代化を推進していく基礎となっていきました。横浜では、忠右衛門をはじめとして、甲州屋を訪れた甲州からの商人・旅人などが新たな文化や商品と出会い、時代や社会が大きく変わっていく様を、肌で感じたことと思われます。

こうして、生糸など甲州で生産された物が横浜から世界各国へと運ばれ、横浜において多くの甲州の人々が外国人と商取引をはじめとした交流を深めていったことで、甲州のような地方においても横浜は「世界」を意識させる場となり、様々な情報の発信源となっていきました。 |

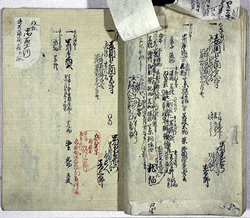

23

横浜町拝借地所御願済渡世名前合写

安政6年〜文久2年(1859〜1862)

当館蔵(篠原家文書) |

|

24

生糸(山梨県産)

現代

当館蔵 |

|

25

岩代国蚕種

明治時代

当館蔵(甲州文庫) |

|

26

神奈川港御貿易場御開地御役屋敷并町々寺院社地ニ至ル迄明細大絵図にあらわす

安政6年(1859)

一玉斎筆

当館蔵(篠原家文書) |

|

28

御貿易場

安政6年(1859)

横浜みなと博物館蔵 |

|

29

新版横浜売込寿語録

(四代)歌川国政筆

明治3年(1870)

横浜開港資料館蔵 |

|

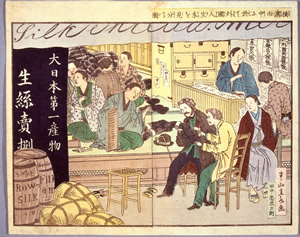

30

横浜市中に於て外国人生糸を見分る図

明治初期

松川半山(直水)筆

横浜開港資料館蔵 |

|

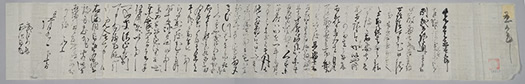

43

横浜篠原忠右衛門より伊兵衛・安右衛門・松次郎宛書簡(生麦事件は方便)

文久2年(1862)

当館蔵(篠原家文書) |

|

|

| |

第3章 時代を切り拓く、甲州商人の系譜

忠右衛門の甲州屋は、明治時代に入っても蚕種取引を中心として発展を続け、旅館や洋服店、砂糖の販売などにも乗り出しましたが、普仏戦争(1870〜71年)などを原因とする蚕種市場の暴落によって大打撃を受け、明治7年(1874)には横浜からの撤退に至りました。

忠右衛門の冒険は、時代の変化をつかんだことで絶頂を極めることができましたが、さらなる時代の変化に対応することができず、その終わりを迎えたともいえます。とはいえ、国際商品である生糸の生産地が地元甲州であるという地の利を活かしつつ、行動力や情報力を駆使して、甲州と横浜を結びつけるという忠右衛門が拓いたビジネススタイルは、その後若尾逸平など多くの甲州の後輩たちにも引き継がれ、彼らの経験と飛躍につながったともいえるでしょう。 |

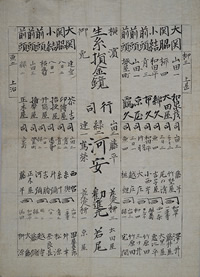

50

横浜御免 生糸損金鏡

明治時代

当館蔵 |

|

51

明治元年道中諸入用控帳

明治元年(1868)

当館蔵(篠原家文書) |

|

52

横浜忠右衛門より東油川村武左衛門・息正次郎宛書簡(くず糸は若尾逸平)

慶応元年(1865)

当館蔵(甲州文庫) |

|

|

| |

終章 横浜と甲州のつながり

その後の忠右衛門は八王子に転居したのち、最晩年は故郷の東油川(明治8年に合併して富士見村の一部)で余生を送りました。忠右衛門は横浜の第一線から引退しましたが、明治以後も若尾逸平の実弟である幾造が横浜に分家を立てたのをはじめ(資料59「横浜貿易商十傑肖像」)、横浜でビール醸造を学んだ野口正章など、さまざまな人々が横浜に進出しており、横浜は近現代を通じて多くの甲州の人々の活躍の場となりました。

甲州と横浜の交流は、実に160年にわたる歴史を歩んできました。この機会に、その発端となった甲州屋忠右衛門の冒険を振り返り、彼を先駆者たらしめたものは何なのか、また時代の転機にどのように対応したのか、その試行錯誤と奮闘努力の軌跡をたどってみてはいかがでしょうか。物語はこれからも続いていきます。 |

| 展示資料リスト(PDFファイル) |

|

| |

| ■関連イベント |

講演会

「甲州屋忠右衛門とその系譜」

|

甲州財閥研究の第一人者である斎藤康彦先生に、忠右衛門をはじめとした横浜を舞台に活躍した群像をご紹介いただきます。

■講師 齋藤康彦氏(山梨大学名誉教授)

■日時 令和2年2月1日(土曜)※終了しました。

13時30分から15時まで

■会場 生涯学習室

※申込不要、聴講無料。

|

忠右衛門ゆかりの地を歩く

|

忠右衛門ゆかりの地である東油川界隈(現在の笛吹市石和町南部)をあるくイベントです。

■日時 令和2年1月26日(日曜)※終了しました。

【第1部】

忠右衛門ゆかりの地ツアー

9:30〜12:30(予定)

参加費 500円

募集人数 20名

集合場所 東油川公民館

(笛吹市石和町東油川200)

【第2部】

ギャラリートーク付展覧会見学

15:00より1時間程度

※申込不要

県立博物館ロビー集合

(常設展観覧券が必要です)

※第1部のみ事前申込が必要です。

(申込先 TEL080-1223-8302 つなぐNPOイベント係)

■募集開始 令和元年12月15日(日曜)

※県立博物館ではお申込みの受付を行っておりませんのでご注意ください。

|

ギャラリートーク

|

担当学芸員が展示の見どころを解説します。

■日時 令和元年12月21日(土曜)、令和2年1月12日(日曜)、1月26日(日曜)、2月11日(火曜・祝日)、2月24日(月曜・振替休日)※中止

15時から(30分程度)

■場所

シンボル展会場

※申込不要、常設展観覧券が必要です。

|

かいじあむ子ども工房

「真綿をつくろう」

|

甲州屋発展の基礎となった養蚕製糸業にまつわる体験イベントです。

■日時 令和2年2月8日(土曜)※終了しました。

10時30分から15時まで

■会場 体験学習室

※申込不要、参加無料。

|

かいじあむ古文書講座

「甲州商人に関する古文書を読む」 |

本展の展示資料の中心となっている篠原家文書をみなさんと読んでみます。

■日時 令和2年2月22日(土曜)※中止

13時30分から15時まで

■場所 生涯学習室

※事前申込が必要(申込先 TEL055-261-2631県立博物館)、参加無料。

|

|

| |

|

| |

| ■リーフレット |

「甲州屋忠右衛門の冒険」展の解説パンフレットはシンボル展会場で無料配布中です。数に限りがありますのでお早めに!

シンボル展「甲州屋忠右衛門の冒険―ミナト・横浜を目指した商人たち」展 解説パンフレット

A4版、4頁、令和元年12月、

無料

|

|

|

| |

|