| プロローグ 古代甲斐における仏教の萌芽 |

| 日本への仏教の伝来は6世紀頃と考えられ、7世紀頃には全国に寺院が建てられるようになっていきました。その頃から仏教が甲斐国にも伝来していることが、甲斐国で最初に建てられた寺院である寺本廃寺の遺構のほか、発掘調査で見つかった仏像などからわかってきています。プロローグでは、甲斐国に仏教が広まり、国分寺の創建にいたる下地があったことをご紹介します。 |

| 第一章 甲斐国分寺の創建 |

| 国分寺は天然痘の流行や凶作、戦乱などの不安定な社会情勢を克服するために、聖武天皇の命令で8世紀頃に日本全国で創建されました。甲斐国分寺については、近年の発掘調査から瓦の製作方法や工程、また瓦窯など制作場についてもわかってきています。第一章では、甲斐国分寺の創建の過程とその姿、および国分尼寺との関係、鎮護国家の寺院としての役割についてご紹介します。 |

鬼瓦

8世紀

笛吹市教育委員会蔵 |

|

軒丸瓦

8世紀

護国山国分寺蔵 |

|

「金寺」墨書土器(部分)

8〜9世紀

笛吹市教育委員会蔵 |

|

「法寺」墨書土器(部分)

9世紀

笛吹市教育委員会蔵 |

|

| 第二章 甲斐国分寺の再興と薬師信仰 |

| 鎮護国家の寺院として誕生した甲斐国分寺でしたが、建長7年(1255)の火災により焼失したとされます。そのとき、奇跡的に残った本尊である薬師如来は金堂跡に建てられた薬師堂に安置され、戦国時代に護国山国分寺として再出発しました。江戸時代には、薬師信仰を通じた国分寺と庶民との関係をうかがうことができます。第二章では、薬師信仰を背景とした国分寺と地域との関係の深まりについてご紹介します。 |

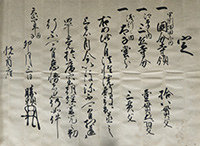

武田勝頼判物

天正4年(1576)

護国山国分寺蔵 |

|

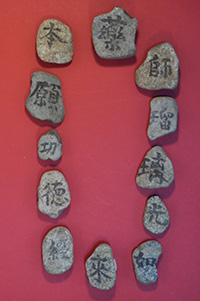

薬師経石

文政10年(1827)

護国山国分寺蔵

写真提供:笛吹市教育委員会 |

|

薬師経石當

文政10年(1827)

護国山国分寺蔵

|

|

| 第三章 史跡甲斐国分寺址への道のり |

明治時代に入ると多くの寺社は、その領地を明治政府に没収されてしまいます。しかし、甲斐国分寺は聖武天皇の勅願により創建された寺院であったため、没収を免れました。その後、大正11年(1922)に宮内省から御由緒寺の認定を、内務省からは山梨県最初の史跡指定を受け、地域住民を中心とした保存活動が進められていきました。第三章では国史跡へ至る経緯と、史跡の保存活動を支えた地域との関係についてご紹介します。 |

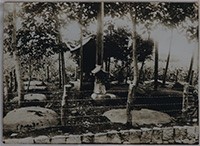

写真「国分寺七重塔礎石」

(出典 水上文淵『史蹟名勝記念物一』)

大正12年(1923)頃

山梨県立博物館蔵

|

|

木札「史蹟国分寺保存會」

大正時代以降

護国山国分寺蔵

|

|

| エピローグ 国史跡としてのいま |

| 甲斐国分寺は史跡に指定されましたが、昭和5年(1930)の昭和恐慌により日本経済が衰微し、社会情勢が不安定になると、史跡保存を継続するために懇願書を提出しています。また、檀徒による史跡保存の活動は、第二次世界大戦が激化していく昭和17年(1942)に縮小していき、戦後には県や市といった公的機関が担うようになりました。エピローグでは、戦前の史跡保存の活動と戦後の発掘調査、史跡整備に向けた活動についてご紹介します。 |

史蹟甲斐国分寺址標柱 |

|