第16回展示紹介人物

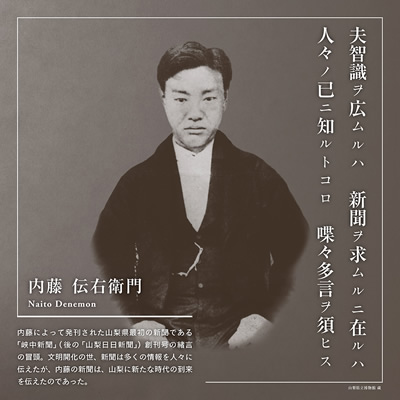

内藤 伝右衛門

プロフィール 年表 エピソード1 峡中新聞緒言(解読・現代語訳)

エピソード2

・プロフィール

【人物の氏名】

内藤 伝右衛門

ないとう でんえもん

Naito Denemon

【生没年】

弘化元年(1844)生まれ 明治39年(1906)死去

【出身地】

甲斐国山梨郡八幡北村(山梨市)〈峡東地域〉

【パネルの言葉を残した背景】

内藤によって発刊された山梨県最初の新聞である「峡中新聞」創刊号の緒言の冒頭。文明開化の世、新聞は多くの情報を人々に伝えたが、内藤の新聞は、山梨に新たな時代の到来を伝えたのであった。

【人物の解説】

山梨県最初の新聞「峡中新聞」(現在の山梨日日新聞)の創始者。甲斐国山梨郡八幡北村(現在の山梨市)の手塚家に生まれ、甲府八日町で書籍・古着・古道具を扱う「藤屋」の内藤家に養子入りする。明治5年(1872)に「峡中新聞」を発刊したほか、印刷業の温故堂書店をおこして「甲斐国志」や「甲斐叢記」などを刊行するなど、黎明期の印刷・出版業でも活躍した。明治13年に新聞事業を主筆の野口英夫に譲り、出版業に専念するも、その経営は厳しかった。養母は内藤満寿で、女子教育にも熱心だった彼女の存在は、伝右衛門にも影響を与えたと言われている。

・年表

| 年代 | 出来事 |

|---|---|

| 弘化元年 (1844) |

甲斐国山梨郡八幡北村(現在の山梨市)の手塚家に生まれる |

| この頃 | 甲府八日町の内藤家に養子入り |

| 万延元年 (1860) |

養父の先代伝右衛門が死去 |

| 明治5年 (1872) |

「峡中新聞」を創刊 |

| 明治6年 (1873) |

新聞事業を又新社と改称 「峡中新聞」から「甲府新聞」に改称(第9号から) |

| 明治9年 (1876) |

「甲府新聞」を日刊紙化し、「甲府日日新聞」に改称 |

| 明治11年 (1878) |

「をとめ新聞」を創刊 |

| 明治12年 (1879) |

中村敬宇門下から野口英夫を甲府日日新聞の主筆に迎える |

| 明治13年 (1880) |

新聞事業を主筆の野口英夫に譲渡 |

| 明治16年 (1883) |

隠居して恒右衛門を名乗り、上京して温故書院を経営する |

| 明治39年 (1906) |

逝去 |

・エピソード1

【山梨に新聞時代を到来させた内藤伝右衛門】

幕末から明治にかけての日本に、「新聞」という新たなメディアが登場した。従来日本に存在していた瓦版とは違って定期刊行され、文明開化の世に現れた、新しい文物や思想を多くの人々に広めていった。明治3年(1870)には横浜に日本初の日本語で書かれた日刊紙「横浜毎日新聞」が創刊し、次第に全国へと「新聞」が広がっていく。

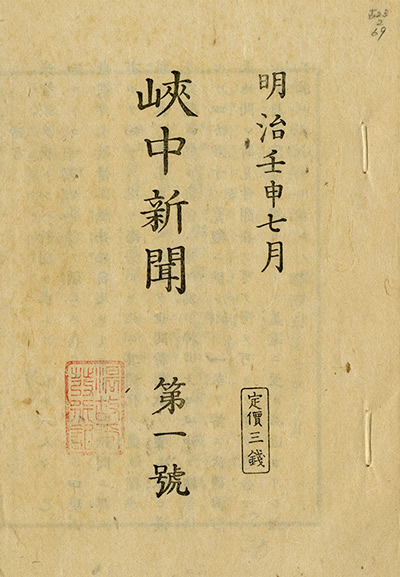

山梨県では明治5年(1872)に最初の新聞「峡中新聞」が内藤伝右衛門の手で発刊する。当初の「峡中新聞」は県庁の手によって作られた内容で、内藤は印刷・出版を務めることとなった。「峡中新聞」は月刊で冊子のようなスタイルで作られていて、現在の新聞とは外見が異なるが、これは内藤が新聞発行にあたって協力を得た「郵便報知新聞」(現在の報知新聞)にならったものと考えられている。その後、「峡中新聞」は「甲府新聞」と改題し、明治9年(1876)には日刊化にともなって「甲府日日新聞」となる(明治14年に「山梨日日新聞」となる)。

このように、内藤は新聞発刊や印刷・出版業を通じて、山梨県に訪れた新聞や活字文化の量と質の向上に大きく貢献していくのだが、先進的な印刷機械の導入など、先駆者としての積極的な投資は経営を圧迫し、明治13年(1880)に新聞事業を主筆の野口英夫に譲り、印刷・出版業に専念していくことになる。内藤は「峡中新聞」のほかにも、女性の権利拡大を唱えた「をとめ新聞」の刊行など、新聞史上に残る活躍をしたが、内藤と新聞との関わりは10年足らずで終わってしまった。しかし、内藤が発刊した「峡中新聞」は、現存する最古の地方新聞である「山梨日日新聞」として、現在も多くの読者に地域や国内外の情報を伝えているのである。

「峡中新聞」第1号(明治5年) 山梨県立博物館蔵

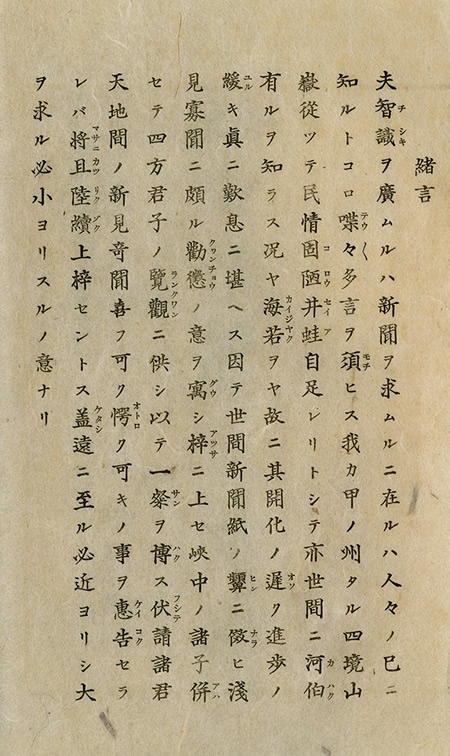

■「峡中新聞」第一号 緒言全文

夫智識ヲ広ムルハ新聞ヲ求ムルニ在ルハ人々ノ已ニ知ルトコロ喋々多言ヲ須ヒス、我カ甲ノ州タル四境山嶽従ツテ民情固陋井蛙自足レリトシテ亦世間ニ河伯有ルヲ知ラス況ヤ海若ヲヤ、故ニ其開化ノ遅ク進歩ノ緩キ真ニ歎息ニ堪ヘス、因テ世間新聞紙ノ顰ニ倣ヒ浅見寡聞ニ頗ル勧懲ノ意ヲ寓シ梓ニ上セ峡中ノ諸子併セテ四方君子ノ覧観ニ供シ以テ一粲ヲ博ス、伏請諸君天地間ノ新見奇聞喜フ可ク愕ク可キノ事ヲ恵告セラレバ将且陸続上梓セントス、蓋遠ニ至ル必近ヨリシ大ヲ求ル必小ヨリスルノ意ナリ

■「峡中新聞」第一号 緒言現代語訳】

知識を広めるためには新聞を読む必要があることは、皆さんご存知なので、あれこれ言う必要は無いでしょう。私たちの山梨県は山々に囲われているので、県民の気持ちが頑固なところがあり、井戸のなかの蛙のように見識が狭い面があるのにそれで十分と考えているので、井戸の外の世間には川の神様がいるということを知らず、ましてや海の神様がいるということを知りません。そのために、山梨県では文明開化の進みが遅く、大変残念な状況です。そこで、我が国では新聞がどんどん刊行されているのを真似して、見識も浅く情報も少ないながらも、良いことを進めて悪いことを懲らしめる意志を込めて新聞を出版することとし、山梨県の皆さんをはじめ、県外の人々にも読んでいただき、お笑いぐさながらもお目に掛けたいと思います。ぜひ皆さんには、社会の新しい出来事や面白いこと、うれしいことや驚くようなことをお知らせくだされば、この新聞もどんどん発行してまいります。まさしく、遠くに行くにはまず一歩目から、物事を大きくするにはまず小さい所から始めるといったところでございます。

「峡中新聞」第1号 緒言

・エピソード2

【さまざまな出版事業と活字時代の先駆者】

もともと書籍を扱っていた内藤家の藤屋だが、新聞刊行のために印刷機械を導入したことから、印刷・出版にも手を広げ、甲府常盤町(現在の甲府市中央)に印刷所を設置し、温故堂の名で様々な書籍を刊行していった。

「甲斐国志」や「甲斐叢記」といった著名な地誌類をはじめ、特に力を入れていたのが、当時藤村紫朗県令の手で全県的に整備が進められていた学校のための教科書刊行であった。この時期に内藤が関わったこうした各種書籍や、師範学校や小学校向けの教科書、県庁の刊行物などは幅広く数も非常に多い。内藤は山梨最初の新聞発行やこのような活字出版を大きく広めることに大きく貢献した。

こうして、内藤の出版物の活字を通じて、教育や文化、行政などあらゆる面で、山梨に「近代」という時代が訪れていったのである。

「山梨県甲府各家商業便覧」に掲載されている内藤の温故堂 山梨県立博物館蔵

上に戻る