甲斐国西郡郷名尽(写真は冒頭部分)

江戸時代

当館蔵(甲州文庫)

若尾の出身地の在家塚村周辺の西郡地域の村を名物とともに歌の調子で紹介するもの。伝記『若尾逸平』によれば、これは若尾の父である林右衛門が近郷の児童のために作った「郷づくし」だとしており、同伝記の後半部である「逸斎翁逸事」には、その冒頭にこの「郷づくし」の全文が掲載されている。 |

|

若尾逸平扇面

明治末〜大正初期

当館蔵

若尾が晩年(90歳に達した頃)に記した扇面。 |

|

晩年の若尾逸平写真

明治末〜大正初期

当館蔵

老いてもなお手習いを自らに課していたことがうかがえる写真。1日平均2500字をノルマとしていたという。 |

|

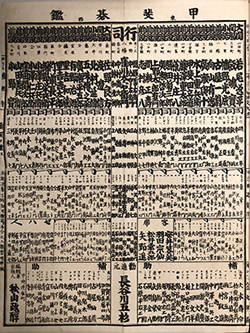

甲斐碁鑑

明治18年(1885)

当館蔵(甲州文庫)

山梨県の囲碁ランキング。東の大関(画面右上端)に「山田町 若尾逸平」の名前を見ることができる。若尾は青少年の頃から囲碁を嗜んでおり、唯一といっても良い趣味・道楽であり、相応の腕前を持っていたものと思われる。 |

|

若尾逸平の碁盤

明治20年(1887)2月

当館蔵

若尾逸平が使用、あるいは贈呈した碁盤。碁盤を覆う蓋が附属しており、その裏には「明治二拾年亥二月求之 若尾逸平」と記しており、筆跡ともども若尾ゆかりの品として貴重なものと言える。 |

|

甲府繁盛寿語呂久

明治35年(1902)

当館蔵(甲州文庫)

甲府の繁栄をすごろくでひとめぐりできるもの。ふりだしは若尾も創立に関与した第十銀行(現在の山梨中央銀行の前身のひとつ)で、上がりは若尾銀行となっている。同趣旨のすごろくの翌年(明治36年)版はふりだしと上がりが逆になっている。 |

|

若尾勧農部所属組合功労賞盃

明治時代

当館蔵

若尾家の家紋「丸に三つ引き」が入った銀盃。外面には資料の標題である「若尾勧農部所属組合功労賞」とあり、若尾家の県内最大規模の地主経営に関わるセクションの記念品だと考えられる。 |

|

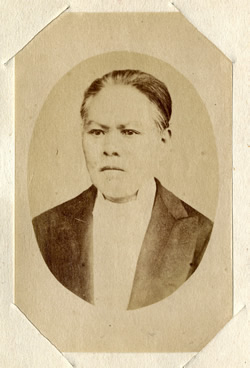

若尾逸平肖像写真(「貴族院多額納税長者議員写真帖」より)

明治23年(1890)

当館蔵(甲州文庫)

貴族院多額納税者議員就任当時の若尾の肖像写真。すでに老境にあった若尾は、風貌から荒々しさが影を潜め、「貴族院のおばあさん」と言われていたという。同写真帳には若尾や伊藤博文など46名の肖像写真(一部欠落あり)が掲載されている。 |

|

甲府停車場開通式

明治36年(1903)6月

当館蔵(甲州文庫)

明治36年6月11日の中央線甲府開業を祝賀する様子を描いたもの。画面右半分に大きく描かれた緑門の上部にある「甲」の字は、実際は「工(鉄道建設にあたった鉄道作業局の紋章)」で、「祝開通」の文字は初代甲府市長を務め、鉄道会議員として中央線の現在のルート決定に関わった若尾逸平が筆を揮った。 |

|

若尾逸平銅像ミニチュア

明治末〜大正時代

当館蔵

甲府市愛宕山に若尾の米寿記念に建てられた寿像(写真小川一眞、原型河村嘉祥、鋳造漆原新七 『若尾逸平』より。現存せず。南アルプス市に再建銅像が所在。)と同様のミニチュア。像からも小柄な老人であること、右足を踏み出すポーズから、溢れ出る行動力が想起される。明治40年(1907)の銅像建設時、あるいは大正時代の若尾公園の造営時の記念品であろうか。 |

|

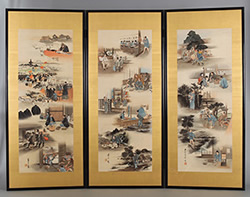

若尾逸平一代図屏風

大正時代

南アルプス市立美術館蔵

中澤年章による作品で、若尾の生い立ちから最晩年までの波乱万丈の足跡を、20の場面に抜き出して描いている。 |

|

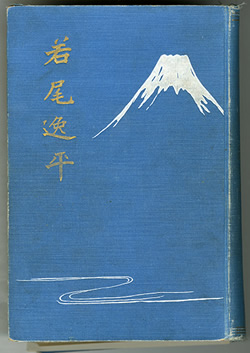

内藤文治良著『若尾逸平』

大正3年(1914)

個人蔵

若尾逸平の没後刊行された伝記。著者の内藤は若尾家主宰の山梨県志編纂会の会長を務めている。序文は内閣総理大臣伯爵大隈重信(第2次政権時代)と青淵老人(渋沢栄一)の2名が務めている。 |

|