|

武田二十四将画像

(展示期間 3月19日(水曜)〜4月21日(月曜))

作者の芳艶は主に幕末に活躍した浮世絵師で、武者絵、合戦絵、美人画等を残した。本作は他の二十四将図と同様、信玄が中心に描かれているが、周りを取り囲む武将たちが隙間なく描かれている点が特徴である。

「江戸文化の往来」に展示中

|

|

武田晴信信玄像模本

武田信玄の弟であった逍遥軒信連(武田信廉)が描いた信玄の像を、安政4(1857)年に安富元実が模写し、さらにそれを狩野雅信が模写したものという。西尾市岩瀬文庫所蔵の「古人肖像集」に本史料と同様のものが収められており、明治5年3月に開催された日本初の博覧会の展示品解説の一部と考えられる。

「城下町の賑わい」に展示中

|

|

|

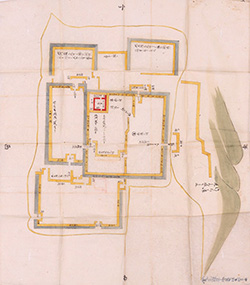

甲州古府中古城之図

武田氏滅亡後における躑躅ヶ崎館(武田氏館跡)の縄張り(城郭内部の平面図)を描いた絵図。

「甲斐をかける武士たち」に展示中

|

|

|

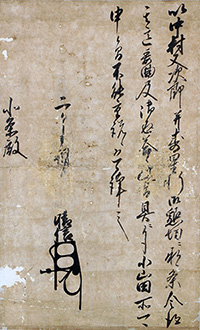

武田晴信書状(2月1日付、北条あて)

武田晴信(信玄)が、相模国(現神奈川県)小田原を本拠とする戦国大名北条氏康からの音信に対して、郡内の小山田氏を介して回答することを記した書状。

「甲斐をかける武士たち」に展示中

|

|

|

韋駄天立像

両手で合掌し、兜をかぶる韋駄天立像。禅宗寺院の厨房に安置されることが多い。兜内部に記された銘により、武田氏縁の像と考えられる。

「信仰の足跡」に展示中

|

|

|

大日本六十余州之内 甲斐 八重垣姫

(展示期間2月19日(水)〜3月17日(月))

『本朝廿四孝』の四段目が題材となっている。八重垣姫が勝頼の窮地を救うため、謙信の館にあった諏訪法性の兜を盗み出し、霊狐とともに凍った諏訪湖を渡る場面(「狐火」)が表されている。作者の三代歌川豊国(国貞)は江戸時代後期に活躍した浮世絵師で、役者絵から美人画まで多くの作例を残した。

「江戸文化の往来」に展示中

|

|

|

立雛

初期の雛人形は、紙製の平面的な立雛であった。

「里に暮らす」に展示中

|

|

|