| ■ 終了したおすすめ資料【招福!かいじあむのお正月】 |

|

|

祝いのお膳のうち 式三献

『甲陽軍鑑』の「御献立之次第」をもとに再現した饗宴料理のうち、式三献の三膳。式三献は、饗宴に先立って盃を交わす儀式で、出陣や婚礼の際にも行われた。

「甲斐を駆ける武士たち」に展示中

|

|

|

上杉景勝判物

上杉景勝が、市河長寿丸(勝房)から年始の祝儀として太刀と馬を献上されたことを賞した文書。

「戦国からのメッセージ」に展示中

|

|

|

オカタブチ棒

小正月の1月14日に、子どもたちがこの一年間に嫁(オカタ)に来た女性の尻を棒で叩いて祝福し、出産を祈願するオカタブチ(オカタウチ)に使われた棒。

「里にくらす」に展示中

|

|

|

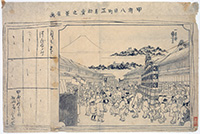

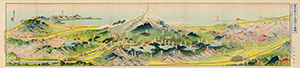

甲府八日町正月初売之景 原画

甲府八日町で正月2日に行われていた初売りのようすを描いたもの。作者は歌川国芳。往来にはたくさんの人が歩き、多くの商家が軒を連ねた江戸時代の甲府の賑わいを示している。

「城下町の賑わい」に展示中

|

|

|

四 猿

江戸時代後期の甲府道祖神祭りにおいて、柳町二丁目が使用した幟枠の装飾。

「 道がつなぐ出会い」に展示中

|

|

|

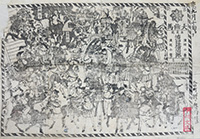

月岡芳年筆「甲府道祖神祭幕絵 太閤記 佐久間盛政羽柴秀吉を狙ふ」

甲府道祖神祭りで、柳町四丁目(現甲府市中央)を飾った、浮世絵師、月岡芳年の幕。現存が確認されている3枚の内の1枚。賤ケ岳合戦において佐久間盛政と羽柴秀吉が対峙する場面が、芳年の見事な筆遣いで表されている。

「江戸文化の往来」に展示中

|

|

|

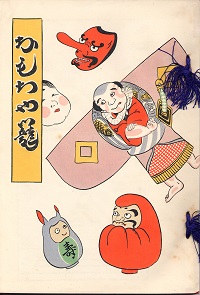

おもちゃ籠

若尾家3代目の謹之助が著した甲州に伝わる玩具の記録。巻頭にはさまざまな山梨の郷土玩具をイラストで紹介している。補遺は本編の翌年の大正5年(1916)に刊行。

「巨富を動かす」に展示中

|

|

|

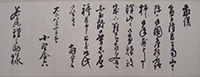

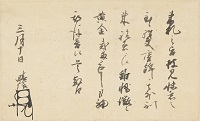

お年賀の御礼状

小野金六から若尾3代目の謹之助に宛てた令状。若尾家からのお年賀として送られた枯露柿に対する御礼を伝えている。

「巨富を動かす」に展示中

|

|

|

|

食文化関連資料は、下記の表示を目印に探してみてください。

|

テーマ テーマ

今回の学芸員のおすすめ資料は、<招福!かいじあむのお正月>です。

展示期間 令和6年12月11日(水曜)から2月17日(月曜)まで 展示期間 令和6年12月11日(水曜)から2月17日(月曜)まで

展示場所 常設展示室「水に取り組む」、「里にくらす」、「巨富を動かす」ほか 展示場所 常設展示室「水に取り組む」、「里にくらす」、「巨富を動かす」ほか

|

|

| |

ページトップへ |

■ 終了したおすすめ資料【やまなしの豊かな食文化】 |

|

|

さかなつくし

歌川広重(1797-1858)が天保年間(19世紀前半)に作成した連作「魚づくし」を、近代になって折本装のかたちで再版したもの。

「城下町の賑わい」に展示中

|

|

|

乍憚口上(小田原屋引札)

甲府魚町二丁目小田原屋弥七(魚・乾物問屋)の広告。新たに「即席御料理仕出し」を始めるとあり、御吸物・茶碗物・大平物・御刺身・御つまみ物の5種類の品書きと料金が記される。またそれ以外にもお好み次第で調理する旨を明記している。

「城下町の賑わい」に展示中

|

|

|

葡萄図(天龍道人筆)

葡萄和尚とも呼ばれた、天龍道人による三幅の葡萄図。大木家に伝わった。墨の濃淡だけで表現した葡萄の粒や、筆の勢いにまかせて描く蔓や葉が特徴的である。書き込みから、天龍道人84歳の際に描かれたことがわかる。

「江戸文化の往来」に展示中

|

|

|

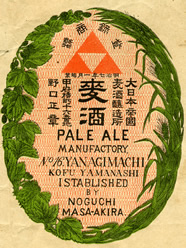

ビールの広告

日本で2番目(東日本で最初)に国産ビールを製造・販売した甲府の野口正章による三ツ鱗ビールのラベル。甲州財閥もビールと関わり深く、根津嘉一郎はカブトビールを販売する事業を手掛けた(現在のサッポロ・アサヒビール)。

「巨富を動かす」に展示中

|

|

|

葡萄三説

祝村(現在の甲州市勝沼町)の大日本山梨葡萄酒会社からフランスにワイン醸造技術伝習のために留学した高野正誠が著した技術書。

「変貌する景観」に展示中

|

|

|

|

食文化関連資料は、下記の表示を目印に探してみてください。

|

テーマ テーマ

今回の学芸員のおすすめ資料は、<満腹!万福!やまなしの豊かな食文化>です。

展示期間 令和6年10月23日(水曜)から12月9日(月曜)まで 展示期間 令和6年10月23日(水曜)から12月9日(月曜)まで

展示場所 常設展示室「水に取り組む」、「里にくらす」、「巨富を動かす」ほか 展示場所 常設展示室「水に取り組む」、「里にくらす」、「巨富を動かす」ほか

|

|

| |

ページトップへ |

| ■ 終了したおすすめ資料【資料でめぐる山梨の旅】 |

|

|

石和渡船札

笛吹川を渡るときに石和の渡船場において提示して使用したと推測される木札。裏面には「文久3年改」と記され焼印が押されている。

「水に取り組む」に展示中

|

|

|

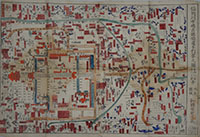

信州川中島古跡順道手引草之図

信濃善光寺(長野市)の境内図をメインとしながらも、海津城や妻女山、討死した武将の墓所など、川中島合戦に関する史跡を盛り込んだガイドマップ。川中島合戦ゆかりの地が、善光寺参詣とセットで親しまれていた様子がうかがわれる。

「甲斐を駆ける武士たち」に展示中

|

|

|

鴻ノ台図屏風

二代歌川広重による屏風。鴻ノ台(現在の千葉県市川市国府台)は下総の国府所在地であり、江戸時代はその景観のよさで知られていた。遠景に富士の姿を、中景には帆船、そして手前には望遠鏡を片手に景色を楽しむ人々が描かれている。

「江戸文化の往来」に展示中

|

|

|

富士山神札

富士山に代参した音助によってもたらされたお札。甲府の町人たちが代参講を組織していたことや参詣地がわかる。

「道がつなぐ出会い」に展示中

|

|

|

吉田初三郎筆 絵はがき観光の甲府

昭和初期に発行された甲府近辺の観光スポットを図案とした絵葉書。描いたのは「大正広重」とも呼ばれ、パノラマ図を用いた観光パンフレットで一世を風靡した吉田初三郎。

「変貌する景観」に展示中

|

|

|

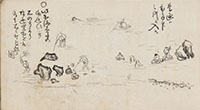

伊勢参宮道ノ記

甲府横近習町の豪商・大木家の人々が伊勢参りの旅に出た際に書き残した、絵入りの道中日記。3月13日に甲府を出発し、名古屋→伊勢神宮→奈良→高野山→和歌の浦→金毘羅宮→岡山→姫路→大坂→京都を経て、甲府に戻っている。

「城下町の賑わい」に展示中

|

|

|

|

旅関連資料は、下記の表示を目印に探してみてください。

|

テーマ テーマ

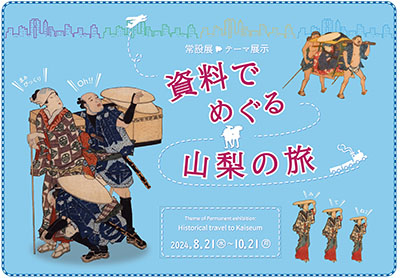

今回の学芸員のおすすめ資料は、<資料でめぐる山梨の旅>です。

展示期間 令和6年8月21日(水曜)から10月21日(月曜)まで 展示期間 令和6年8月21日(水曜)から10月21日(月曜)まで

展示場所 常設展示室「水に取り組む」、「里にくらす」、「巨富を動かす」ほか 展示場所 常設展示室「水に取り組む」、「里にくらす」、「巨富を動かす」ほか

|

|

| |

ページトップへ |

| ■ 終了したおすすめ資料【歴史のなかの生きものたち】 |

|

|

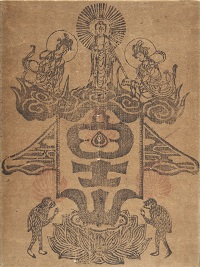

富士山牛玉

山頂に来迎する阿弥陀三尊像の姿をあらわした絵札。中央の蓮華坐上には「富士山」の文字、その左右に浅間神の神使いである猿を配する。

「信仰の足跡」に展示中

|

|

|

七十一番職人歌合

71組142種類の職人が、和歌を競う形で描かれた絵巻物。室町時代後半頃に原本が成立したとみられ、当時の職人の姿をうかがうことができる。動物関係では、10番において馬の売買をする職人「馬買おう」と動物の毛皮を売買する職人「皮買おう」が、55番において犬追物などで使う蟇目を造る職人「蟇目刳り」と鹿や熊などの毛皮から行縢を造る職人「行縢造り」が描かれている。

「甲斐を駆ける武士たち」に展示中

|

|

|

恵比寿大黒天像 木食白道作

満面の笑みを浮かべた、恵比寿、大黒天を一つの像としてあらわしたもの。背面には「南無阿弥陀仏」の六文字が記されている。

「道がつなく出会い」に展示中

|

|

|

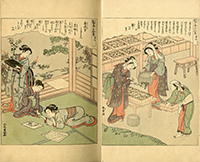

絵本宝能縷【復刻版】

天明6年(1786)に刊行された原本の復刻版。女性たちが蚕を育てて生糸を作り、織物に仕立てあげるまでが絵本仕立てでまとめられている。原本の挿絵を手掛けたのは浮世絵師の勝川春章と北尾重政だが、この養蚕を題材とする浮世絵は、喜多川歌麿をはじめとし、その後も多くの浮世絵師たちが手掛けている。

「城下町の賑わい」に展示中

|

|

|

山梨県公園全図

遊亀公園(大田町公園)を描いた絵図。同公園はもともと一蓮寺の境内だったが、明治9年(1876)に県へ移管され、公園として開放された。以後、旧城地である舞鶴城公園とともに、鶴と亀の両公園は、甲府市民の憩いの場となっている。

「変貌する景観」に展示中

|

|

|

大曲馬広告

甲府太田町での大曲馬の広告。曲馬とは馬を用いて行う曲芸のことで、武術としての乗馬を競う曲乗りから派生したものといわれている。

「変貌する景観」に展示中

|

|

|

|

動物関連資料は、下記の表示を目印に探してみてください。

|

テーマ テーマ

今回の学芸員のおすすめ資料は、<歴史のなかの生きものたち>です。

展示期間 令和6年6月19日(水曜)から8月19日(月曜)まで 展示期間 令和6年6月19日(水曜)から8月19日(月曜)まで

展示場所 常設展示室「水に取り組む」、「里にくらす」、「巨富を動かす」ほか 展示場所 常設展示室「水に取り組む」、「里にくらす」、「巨富を動かす」ほか

|

|

| |

ページトップへ |

| ■ 終了したおすすめ資料【ジャブジャブ?カラカラ?やまなしの水と人々】 |

|

|

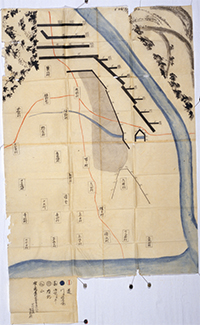

有野村堤絵図

有野村(南アルプス市)を流れる御勅使川に設けられた石積出のほか、徳島堰と枡形堤防、六科将棋頭が描かれている。石積出は御勅使川扇状地の村々を水害から守るための堤防であり、徳島堰は干ばつ地域である同扇状地扇央部を潤す重要な施設である。

「水に取り組む」に展示中

|

|

|

今川義元判物

駿河今川氏の当主義元が森彦左衛門尉に対し、「先年乱中」での河舟奉公の恩賞として、駿河内房郷橋上村(静岡県富士宮市)にかかる棟別役やその他の諸役の免除を認めた古文書。今川氏が天文6年(1537)に武田氏と同盟を結ぶと、これに反発した相模北条氏が駿河東部に侵攻、「河東一乱」と呼ばれる戦闘状態が長く続いたが、天文14年に信玄の仲介によって和議が成立した。

「道がつなく出会い」に展示中

|

|

|

天龍道人筆「山水押絵貼屏風」

水墨山水を描いた屏風。雄大の景色の中に、遠くを眺める人物の姿も描かれる。天龍道人は信州下諏訪に隠棲し、多くの作品を残している。とりわけ水墨の葡萄図を得意としたことから、葡萄和尚の異名をとる。本作のような山水を主題とした作品は珍しい。

「江戸文化の往来」に展示中

|

|

|

富士登山と五湖めぐり

鳥瞰図を数多く手がけた金子常光による作画で制作された富士山・五湖周辺の観光パンフレット。富士山を中央に、背景には駿河湾、富士山の前には富士五湖を配置した、文字通りの「五湖めぐり」を図上でも楽しむことができる。この年に富士山麓電気鉄道(富士急行線)、前年に富士身延鉄道(身延線)が開通しており、富士山を周遊する鉄道と、さらに附近を走るバスの姿も数多く描かれている。

「変貌する景観」に展示中

|

|

|

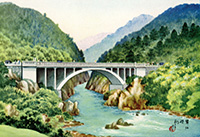

御嶽昇仙峡(金子常光鳥瞰図)

鳥瞰図を数多く手掛けた金子常光による作画で制作された観光パンフレット。東京・名古屋・京都・大阪・新潟といった遠方の都市まで描かれ、中央には彌三郎岳を中心とした御嶽昇仙峡の名所が御嶽新道沿いに描かれている。

「変貌する景観」に展示中

|

|

|

|

水関連資料は、下記の表示を目印に探してみてください。

|

テーマ テーマ

今回の学芸員のおすすめ資料は、<ジャブジャブ?カラカラ?やまなしの水と人々>です。

展示期間 令和6年4月17日(水曜)から6月17日(月曜)まで 展示期間 令和6年4月17日(水曜)から6月17日(月曜)まで

展示場所 常設展示室「水に取り組む」、「里にくらす」、「巨富を動かす」ほか 展示場所 常設展示室「水に取り組む」、「里にくらす」、「巨富を動かす」ほか

|

|

| |

ページトップへ |

| |

| ■ 終了したおすすめ資料 |

|

|

源氏物語図色紙貼付屏風(右隻・左隻)

六代大木喜右衛門夫人の婚礼の際の調度と伝えられる品であるが、婚礼においては、「源氏物語」や「伊勢物語」を題材とした華やかな屏風が、江戸時代の大名家の婚礼調度として好まれたという。本屏風は、大型の色紙または画帖を屏風に仕立て直した貼り付け屏風である。筆致から、おそらく町絵師の制作であろう。

「江戸文化の往来」に展示中

|

|

(左隻)

(右隻)

|

武田晴信書状

武田晴信(信玄)が、書状と贈り物が届いたことに謝意を示し、返礼として黄金2両を贈ることを伝えた書状。宛所は失われているが、高野山成慶院に出したものであることが判明している。

「甲斐をかける武士たち」に展示中

|

|

|

砲弾

柏尾の戦いに際し、幕府軍が新政府軍に打ち込んだ不発弾であるという。1859年にフランスで開発された野戦砲「四斤山砲」の砲弾と同形である。日本では慶応2年(1866)の第二次長州征討に際して幕府陸軍が使用したことが知られており、明治に至るまで陸軍の主力装備の1つであった。

「転換期に向き合う」に展示中

|

|

|

甲山峡水

山梨県の名所を紹介する観光ガイドブック。中央線甲府開業を機に企画され、明治39年(1906)に開催された一府九県連合共進会の際に刊行された。富士山、屏風岩、猿橋、昇仙峡、御幸祭などが挿絵で紹介されている。

「変貌する景観」に展示中

|

|

|

|

春と花関連資料は、下記の表示を目印に探してみてください。

|

テーマ テーマ

今回の学芸員のおすすめ資料は、<春の山梨は花ざかり>です。

展示期間 令和6年2月14日(水曜)から4月15日(月曜)まで 展示期間 令和6年2月14日(水曜)から4月15日(月曜)まで

展示場所 常設展示室「水に取り組む」、「里にくらす」、「巨富を動かす」ほか 展示場所 常設展示室「水に取り組む」、「里にくらす」、「巨富を動かす」ほか

|

|

| |

ページトップへ |